防水层敷衍施工:正在吞噬建筑物的"隐形杀手"与行业困局探源

在城镇化率突破65%的今天,中国每年新增建筑量达20亿平方米,与之相伴的是触目惊心的渗漏数据:住建部抽样调查显示,70%的住宅存在不同程度渗漏,商业建筑渗漏率更是高达80%。这些渗漏背后,不仅是数以千亿计的经济..

在城镇化率突破65%的今天,中国每年新增建筑量达20亿平方米,与之相伴的是触目惊心的渗漏数据:住建部抽样调查显示,70%的住宅存在不同程度渗漏,商业建筑渗漏率更是高达80%。这些渗漏背后,不仅是数以千亿计的经济损失,更折射出建筑防水行业深层次的系统性危机。

一、被忽视的"建筑血管病"

防水工程本应是建筑的"第一道免疫屏障",但现实中被异化为压缩成本的"牺牲品"。某头部房企内部审计报告显示,普通住宅防水工程成本仅占建安费的1%-2%,远低于发达国家3%-5%的标准。这种认知偏差直接导致了:

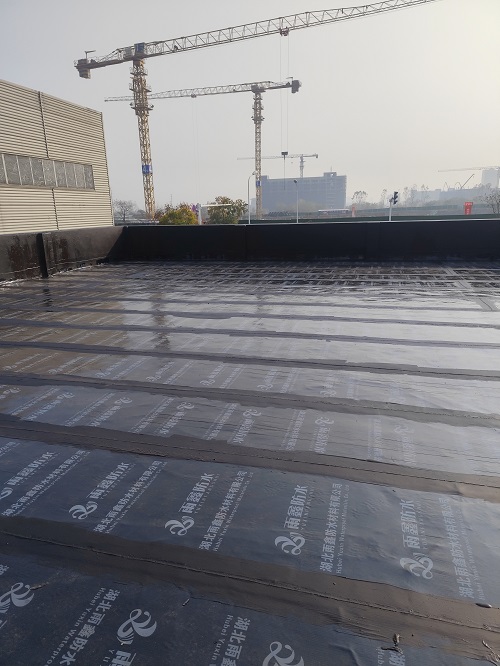

- 材料降级:SBS改性沥青卷材市场均价从2015年的35元/㎡降至22元/㎡,部分工程采购再生料改性产品,其耐候性不足原生料1/3

- 工艺缩水:规范要求的2mm厚高分子防水涂料,现场施工常被削减至0.8mm,甚至直接涂刷两遍稀释液应付验收

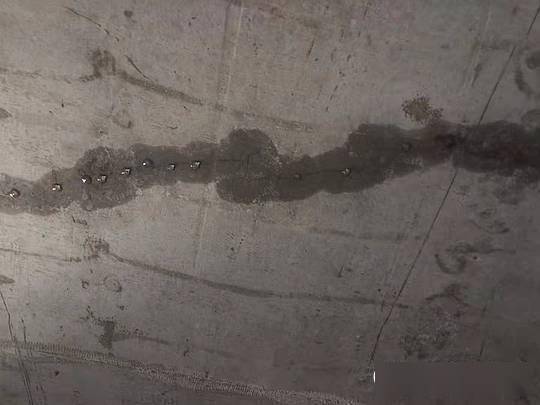

- 工序跳过:地下室防水混凝土浇筑时的振捣不密实、后浇带未设置止水钢板等隐蔽缺陷比比皆是

二、产业链的集体病变

从原材料供应到施工监管,整个防水行业链条都存在严重病灶:

-

材料端乱象

全国防水材料生产企业达8000余家,但年产值超5亿元的仅有10余家。大量作坊式企业生产假冒伪劣产品,以"非标改性沥青""淀粉基涂料"等低端材料充斥市场。某地市场监管抽查显示,29%的防水涂料氯离子含量超标,严重影响耐久性。 -

施工端失控

专业防水施工人员缺口达60%,大量无证工人通过"游击队"形式承揽工程。某省住建厅曾记录,单个工人日薪300元即可承包整层屋面防水,但熟练技工至少需要3年培养周期。机械化施工覆盖率不足15%,90%的工地仍依赖人工铺贴。 -

检测端失守

部分第三方检测机构为拿回扣,对闭水试验等关键环节睁一只眼闭一只眼。更有甚者发明"注水枪快速检测法",将24小时闭水试验缩短至2小时,导致渗漏隐患无法暴露。

三、技术迭代的滞后陷阱

在材料研发领域,国际巨头已推出使用寿命达50年的高分子自粘卷材,而国内主流产品仍停留在10-15年水平。更严峻的是:

- 技术认知错位:多数设计院仍在沿用20年前的规范,未考虑气候变化带来的极端降雨影响。某沿海城市地铁站曾因设计时未考虑海水倒灌压力,导致防水层在3年内全面失效。

- 新型材料推广受阻:光伏屋面一体化防水系统、种植屋面专用排水层等创新技术,因缺乏标准支撑难以落地。某绿色建筑项目尝试使用气凝胶保温防水一体化材料,却因地方验收规程缺失被迫拆除。

四、监管体系的结构性缺陷

现行监管体系存在明显漏洞:

-

责任主体模糊

设计单位、施工方、监理方常以"防水专业分包"为由推诿责任。某大型商业综合体渗漏事故中,设计院称按规范设计,施工方称已验收合格,监理方则表示"只看表面合规"。 -

验收标准缺失

部分省份至今未制定统一的防水工程验收细则,仅凭施工方自检报告即可通过验收。江苏某地曾出现"三无"防水工程(无设计图纸、无施工记录、无检测报告)通过竣工验收的荒诞案例。 -

追责机制失效

现有法规对防水质量问题的处罚力度过轻,最高罚款仅为合同额的3%。某开发商因使用伪劣防水材料导致群体投诉,最终仅被处以20万元罚款,与其数亿的工程造价相比微不足道。

五、破局之路:重塑行业生态

深圳前海某超高层建筑项目开创了行业新范式:采用"全过程数字化监管+终身质量保险"模式,通过BIM模型预演防水施工节点,安装物联网传感器实时监测渗漏风险,最终实现20年零渗漏纪录。这种创新实践揭示了行业转型的三个方向:

-

技术赋能

应用激光找平仪控制基层平整度误差≤2mm,采用热风熔接机确保卷材接缝气密性,推广无人机巡检屋面等智能化手段。 -

制度重构

建立防水工程质量追溯系统,将施工人员信息录入全国建筑工人实名制平台;推行"防水工程师执业资格认证"制度,提升从业人员专业门槛。 -

产业升级

发展装配式防水体系,北京大兴国际机场采用的预制混凝土女儿墙一体化防水构件,使现场湿作业减少70%;推广绿色防水涂料,水性涂料市场占有率已从2018年的15%提升至目前的42%。

当30年质保期逐渐成为建筑行业共识,防水工程已从"成本中心"转变为"价值创造者"。德国某百年建筑企业的经验表明:每投入1元在防水工程,可节省后期维修费用8-10元。唯有破除低价竞争迷思,重构行业价值体系,才能让建筑物真正实现"与自然和谐共生"的百年使命。